研究内容

私たちはタンパク質を大規模に解析する手法であるプロテオミクスの技術を用いて環境や性差が関わるさまざまな生命現象や疾患を解析し、その分子機構を明らかにする研究を行ってきました。 現在、質量分析計を用いた分析技術は飛躍的な進歩を遂げ、タンパク質やペプチド、各種生体分子のハイスループットな同定・定量において不可欠の研究領域となりました。環境医学研究所では質量分析計を活用した探索型研究・標的型研究を推進してきました。

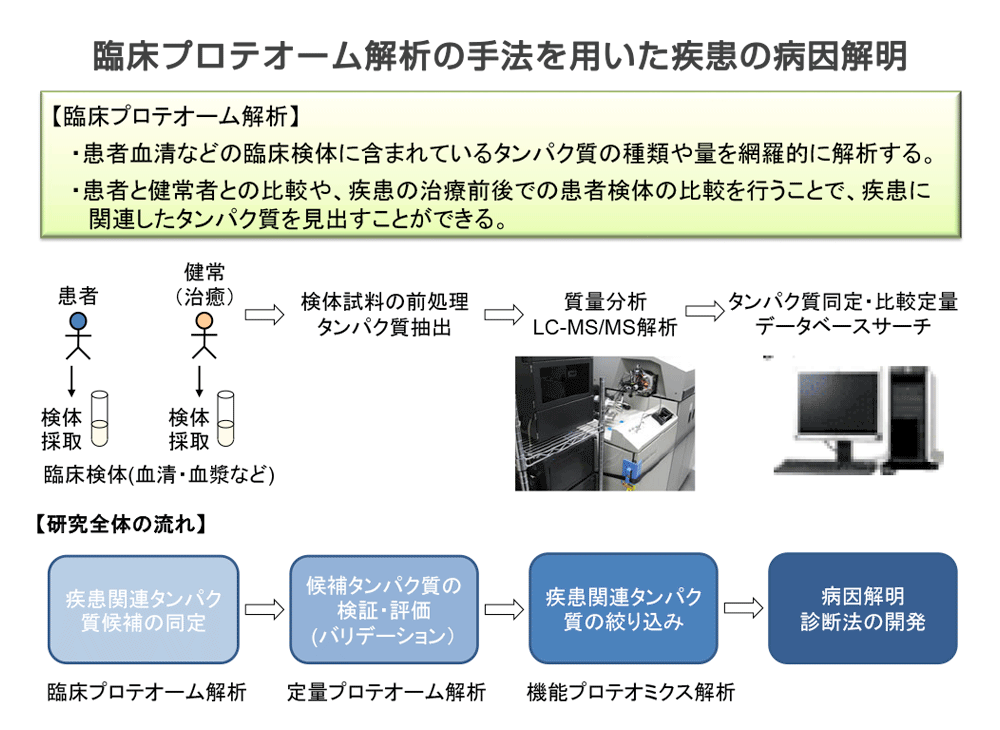

1. 臨床プロテオーム解析による疾患の病因解明

疾患の中には原因が明らかでなく複数の要因が多面的に作用して病態を形成しているものも多く存在します。このような多因子疾患の病因を解明するためには、生体の特定の反応経路を調べるだけでなく、プロテオーム解析やトランスクリプトーム解析のようにさまざまな因子を大規模に解析できる手法が適しています。

多因子疾患のひとつに膠原病として知られる関節リウマチがあります。私たちは本学医学部附属浦安病院の膠原病・リウマチ内科学 関川巖名誉教授および池田圭吾准教授との共同研究で、関節リウマチの原因を特定するために患者血中のタンパク質を大規模に定量解析する臨床プロテオーム解析を行いました。

関節リウマチの治療には、従来ステロイド剤や抗リウマチ薬が用いられていますが、近年は新しい治療薬として特定の生体内分子を標的とした生物学的製剤が開発され、極めて高い治療効果を示しています。私たちは生物学的製剤による治療前後で量が変動する血中タンパク質を大規模に比較定量し、これまでにCTGF(connective tissue growth factor)をはじめとする多くのタンパク質が関節リウマチの病態に関連していることを明らかにしました。この研究を通じてより効果的な治療方法の開発につなげることを目指しています。 関節リウマチ以外にも他の膠原病を対象に、臨床プロテオーム解析を行ってきています。

【文献】

・Arthritis Rheum, 2013; 65: 1477-1486.

・Biomed Res Int, 2013; 2013: 607137.

・Int J Rheumatic Dis, 2012; 15: 486-495.

・Clin Exp Rheumatol, 2008; 26: 261-267.

2. 疾患関連生体内ペプチドの定量解析

生体内にはタンパク質から生成したさまざまなペプチドが存在していますが、このような生体内ペプチドの量が疾患と相関して変動することが近年明らかとなってきています。

私たちは産科婦人科領域の疾患である妊娠高血圧症候群(HDP)の患者で量的変動を示す血中ペプチドに着目して研究を進めてきました。探索的手法で得られた疾患バイオマーカー候補ペプチドをLC-MSの手法で一斉定量することにより、効率的な評価系の構築が可能となりました。現在はこれらのペプチドが他の疾患でも変動することに着目して研究を進めています。

【文献】

・Adv Clin Chem, 2020; 94: 1-30.

・Ann Clin Biochem, 2019; 56: 457-465.

・Ann Clin Biochem, 2018; 55: 287-295.

・Proteomics, 2011; 11: 2727-2737.